作者:觉罗哈坦

近日,爱新觉罗宗谱网编辑边溥哲老师于北京图书馆所藏《家谱丛刊·民族卷》中发现一册《满洲奕氏家谱》(残卷),该谱属清圣祖康熙帝第二十三子、多罗恂勤郡王允禵一支世系。经宗谱网考证,此谱应为恂勤郡王府内部私修之家乘,其内容与1937年修纂的《爱新觉罗宗谱》存在重要出入。在校订过程中,一桩被官方玉牒“隐而不报”的过继事件浮出水面,揭示了清代皇族人口管理制度在实际运作中的人情变通与制度弹性。

一、严密的皇族人口管理制度

清朝自入关之初,便逐步建立起系统而严密的皇族人口管理制度。据《大清会典》及《宗人府则例》所载,顺治十二年(1655年)起,清廷正式确立“每十年纂修玉牒一次”之制,直至1921年共修纂28次。玉牒的编纂与管理,由专司皇族事务的机构——宗人府负责。

宗室与觉罗人口的登记制度极为严密。所有宗室、觉罗子女的出生、婚嫁、过继、死亡等事项,均须及时呈报。据《钦定宗人府则例》卷五载:“亲王以下至辅国公子女,周岁时由长史等官详查嫡庶、生母姓氏、名字并生年月日时,造册报府。镇国将军以下至闲散宗室,由族长查报。”编纂玉牒时,生存者以朱笔记录,已故者则以墨笔区分,制度之谨严可见一斑。

二、奕厚过继案的制度背景与异常之处

奕厚出身显赫,为允禵长子弘春之曾孙,属宗室“黄带子”之列。据《爱新觉罗宗谱》所载,奕厚卒于咸丰六年(1856年),享年八十四岁。其子载墀早夭,卒于嘉庆二十二年(1817年),年仅六岁。按理,奕厚身后无子,应依制办理承嗣。

清代宗室过继,严格遵循《大清律例》“立嫡子违法”条例中“先尽同父周亲”的原则,即优先选择同父兄弟之子为嗣。奕厚有胞弟三人:奕彰、奕宸、奕矩。其中,奕彰已出继永信长子绵順,奕矩亦出继永晋九子绵炳。唯一具备“应继”资格的,应为奕宸之子。然而,奕宸一支在宗谱中既无子嗣记载,亦未标注“无嗣”,形成记载空白。

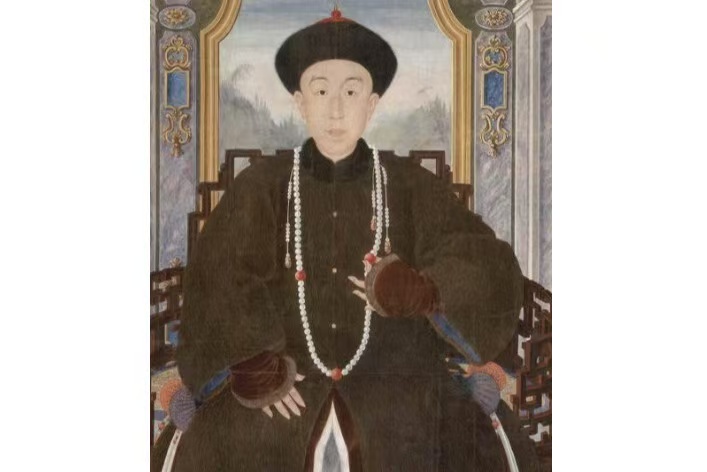

允禵画像

正是在此背景下,《满洲奕氏家谱》揭示出奕厚去世后,其家族从奕矩家中过继次子载增(宗谱作载��)为嗣。这一行为本身符合“同父周亲”之规定,却未见于官方玉牒,形成“隐而不报”的异常现象。

三、私谱记载中的真相与隐情

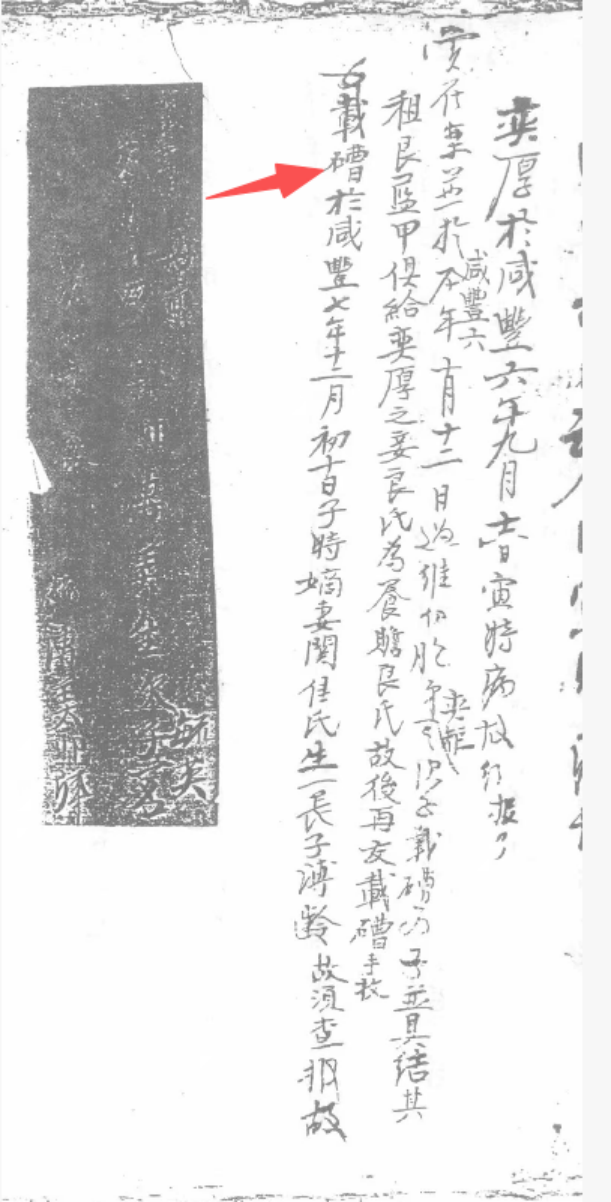

《满洲奕氏家谱》中对这一过继事件有如下关键记载:

“奕厚於咸豐六年九月吉寅時病故,行投???案并于本(咸豐六)年十月十二日,爲準,伊胞弟奕距之次子载��为子,并具结其租艮蓝甲俱给奕厚之妾良氏为养赡,良氏故后再交载��手收。”

这段文字透露出以下重要信息:

1. 过继时间与程序:过继发生于奕厚去世一个月后,属“身后立嗣”,并履行家族内部“具结”程序;

2. 嗣子身份:嗣子为奕矩次子载增,符合“同父周亲”原则;

3. 财产安排:奕厚的“租艮”(地产收益)与“蓝甲”(宗室俸禄)并未直接归于嗣子,而是先划归其妾室良氏作为养赡之资,待良氏身后方转交载增;

这一安排揭示了未报官方的深层原因:此次过继的核心目的,并非单纯延续宗祧,而是解决奕厚妾室良氏的养老问题。

四、隐而不报的深层动因分析

1. 赡养妾室的现实需求

奕厚去世时已届高龄,其妾室良氏虽年龄不详,但可推知亦属年老需养之列。在宗法制度下,妾室地位较低,是没有资格过继子嗣的,但若无子嗣赡养,晚年生活缺乏保障。通过内部过继,并将财产直接划归良氏,实为家族内部对弱势成员的赡养安排。

2. 经济利益的理性考量

咸丰年间,清廷财政困窘,宗室俸禄屡遭裁减。若将过继事上报,宗人府可能重新核算奕厚一系的“蓝甲”与“租艮”分配,甚至予以裁撤。而未申报的情况下,这些经济权益可暂时保留于家族内部,确保良氏生活无虞。此举实为在制度夹缝中寻求经济保障的变通之策。

3. 政治环境与家族策略

奕厚所属的允禵支系,自雍正朝后长期处于政治边缘地位,家族形成“低调自保”的传统。咸丰六年正值第二次鸦片战争爆发,清廷内忧外患,对宗室事务的监管或有松懈,为此类“隐而不报”行为提供了客观条件。

五、历史启示:制度与人情的博弈

奕厚家族的过继案例,虽只是清代宗室管理中的一个微小片段,却折射出制度与实践之间的深刻张力。

一方面,宗人府的监管虽体系严密,但在实际执行中仍高度依赖家族自律,尤以远支宗室为甚。玉牒作为官方谱系,重在形式合规,却往往掩盖了家族内部的实际运作机制。

另一方面,私修家谱如《满洲奕氏家谱》,因其非官方性质,反而能够记录诸如妾室养赡、财产分配等玉牒不载的“家务事”,为我们理解清代宗室的真实生活提供了宝贵视角。

奕厚家的过继行为,既符合“同父周亲”的礼法要求,又通过“隐而不报”的方式,实现了赡养家属、保全财产的现实目标,体现出清代宗室在制度约束下的生存智慧。

(文中问号是生僻字,左右结构,左面石字,右面曹字,无法显示)

爱新觉罗宗谱网

2025年10月16日

辽公网安备 21010302000807号 辽宁满协(2022)第7号

咨询电话:18540068988 13998815316 邮箱:haiqing9876@163.com 官方网址:http://www.axjlzp.com

爱新觉罗宗谱网知识产权证书 版权所有Copyright © 2016 qingchao. All Rights Reserved

辽公网安备 21010302000807号 辽宁满协(2022)第7号

咨询电话:18540068988 13998815316 邮箱:haiqing9876@163.com 官方网址:http://www.axjlzp.com

爱新觉罗宗谱网知识产权证书 版权所有Copyright © 2016 qingchao. All Rights Reserved