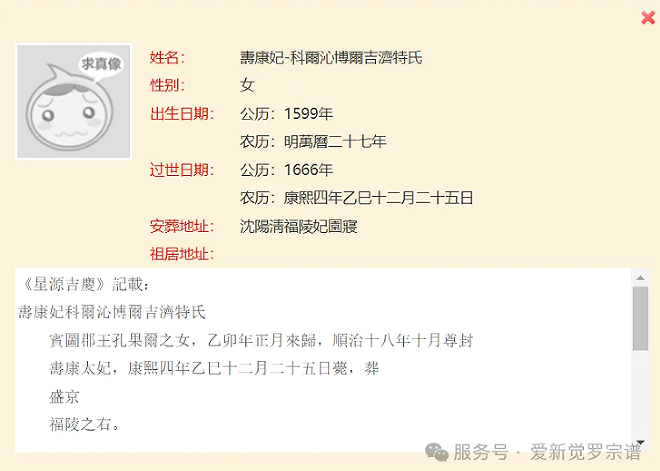

在紫禁城深沉的殿影下,慈禁城的院落总是格外宁静。这里居住着先朝的妃嫔,她们的故事如同宫墙上的彩画,色彩虽已斑驳,却依稀可见当年的风华。在清初的康熙年间,这里曾有一位辈分极高的老人——寿康太妃博尔济吉特氏。她的一生,如同一叶轻舟,静静地漂流过清初波澜壮阔的历史长河,亲身经历了天命、天聪、崇德、顺治、康熙五朝。她16岁嫁给太祖,27岁寡居,无子无女无宠,但却能享受到皇后的待遇,去世后成为清朝第一位土葬的妃嫔。

一、来自草原的纽带:科尔沁的明珠

1599年,太妃出生于广袤的蒙古草原。作为科尔沁部宾图郡王孔果尔掌上明珠,博尔济吉特这个姓氏预示着她不平凡的命运。当时,努尔哈赤统领的后金正如日东升,与蒙古诸部,尤其是科尔沁部的联盟,是其对抗大明王朝的关键。联姻,便是结盟最牢固的纽带。

于是,在1615年,16岁的她带着草原的祝福与家族的使命,嫁给了垂暮之年的清太祖努尔哈赤,成为其侧妃。这桩婚姻无关风月,却关乎国运。她的姑母哲哲(后来的孝端文皇后)和年幼的妹妹布木布泰(即日后鼎鼎大名的孝庄文皇后)以及太宗皇太极已先后嫁与努尔哈赤之子皇太极。她与妹妹的联姻,如同双股丝线,将科尔沁博尔济吉特家族与爱新觉罗皇权的锦绣牢牢编织在一起。

二、静观风云变:宫廷深处的见证者

当她27岁的时候,她的丈夫太祖努尔哈赤驾崩,她没有儿女,她的宫廷生活似乎刚刚开始便转入沉寂。然而,这沉寂并非落幕,而是另一段漫长见证的开端。她以先帝遗孀的身份,留在了后金的权力中心。

她静默地注视着:

* 太宗皇太极改“后金”为“大清”,正式开创王朝基业。

* 世祖顺治帝幼年登基,在她的妹妹孝庄太后辅佐下,挥师入关,定鼎燕京(北京)。她也随之从盛京(沈阳)走入巍峨的紫禁城,成为这座新都城的早期主人之一。

* 圣祖康熙帝,她的曾孙,八岁即位。此时,她的妹妹孝庄已是大清最德高望重的太皇太后。她们姐妹二人,成为紫禁城中辈分最高、最受尊敬的女性。在其晚年被康熙皇帝尊封为“皇曾祖寿康太妃”。 这个尊号是对她一生极其完美的概括:

* “皇曾祖”:清晰地标明了她在皇室中极高的辈分,她是康熙皇帝的曾祖父辈的妃嫔。

* “寿康”:是对她本人高寿且晚年安泰的尊称和美好赞誉,寓意福寿安康。

* “太妃”:指先帝的妃嫔。

因此,“皇曾祖寿康太妃” 这个完整的尊号,不仅是一个正式的宫廷头衔,更是一枚荣誉的勋章,象征着她在清初宫廷中作为年高德劭、备受尊崇的活历史的独特地位。

她亲身经历了清朝从开基创业到定鼎中原的关键时期,是满蒙联姻政策成功的有力见证。

三、身后殊荣:开清代妃嫔土葬先河的福陵妃园寝

康熙四年(1666年)十二月二十五日,寿康太妃走完了她传奇的一生,安然离世。她的薨逝,不仅标志着一个时代的终结,更在丧葬制度上开启了一个新的篇章。

在清初,满洲有火葬的传统。清太祖努尔哈赤和清太宗皇太极均采用火葬。然而,随着清朝入关,深受汉文化“入土为安”观念的影响,丧葬制度开始逐渐汉化。寿康太妃博尔济吉特氏,正是清代第一位在史籍中有明确记载,采用土葬(即棺椁葬)形式下葬的妃嫔。

她的陵寝位于沈阳(盛京)的清福陵——即清太祖努尔哈赤的陵墓。在福陵之旁,设有专门的妃园寝,用于安葬太祖的妃嫔。寿康太妃作为当时地位最高的太祖遗妃,其墓穴位于妃园寝中最尊贵的位置。

* 开创意义:她的土葬方式,为后世清宫妃嫔的丧葬制度树立了典范。从此,土葬逐渐成为定制,火葬传统慢慢退出宫廷。这不仅是葬式的改变,更是清王朝文化转型的一个细微而深刻的体现。

* 陵寝位置:她与努尔哈赤同葬福陵,象征着她在太祖后宫中的崇高地位。这种“陪葬陵园”的制度,也为后来的清东陵、清西陵的妃园寝布局奠定了基础。

博尔济吉特氏的一生,是一部横跨五朝的沉默编年史。她生前,以女性特有的坚韧与宁静,见证了清朝从开基创业到定鼎中原的宏图霸业;她身后,又以“清代妃嫔土葬第一人”的身份,悄然推动了宫廷礼制的变迁。她不仅是一位历史的见证者,更是一位制度的开创者。如今,在清福陵静谧的妃园寝中,她的安息之地,无声地诉说着这位传奇女性连接两个时代、两种文化的非凡一生。

撰稿:觉罗哈坦

爱新觉罗宗谱网

2025年11月18日

辽公网安备 21010302000807号 辽宁满协(2022)第7号

咨询电话:18540068988 13998815316 邮箱:haiqing9876@163.com 官方网址:http://www.axjlzp.com

爱新觉罗宗谱网知识产权证书 版权所有Copyright © 2016 qingchao. All Rights Reserved

辽公网安备 21010302000807号 辽宁满协(2022)第7号

咨询电话:18540068988 13998815316 邮箱:haiqing9876@163.com 官方网址:http://www.axjlzp.com

爱新觉罗宗谱网知识产权证书 版权所有Copyright © 2016 qingchao. All Rights Reserved